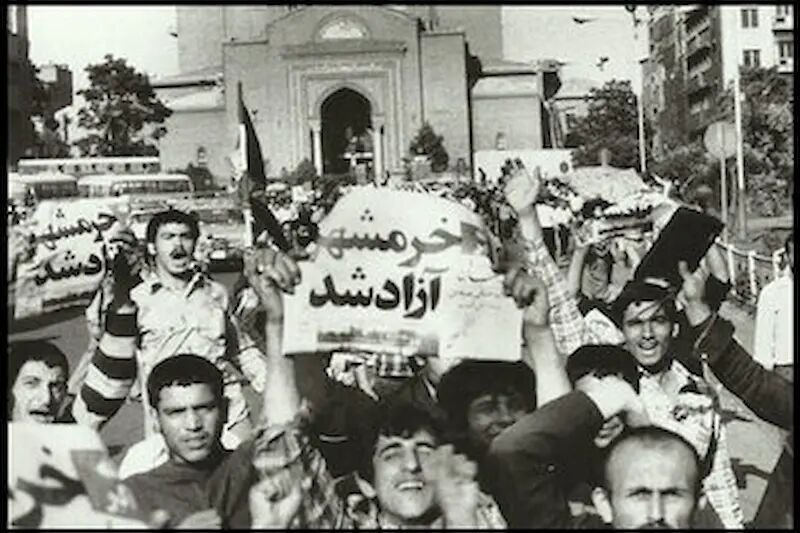

在1980年末至1981年初,伊朗武装力量曾发起多轮收复作战,虽未成功,却为最终胜利奠定基础。历经长期占领后,代号“贝特-穆格达斯”的大规模反攻自1982年4月30日(伊历1361年2月10日)起展开,历时25天、分四阶段实施,彻底包围并击溃伊军。1982年5月24日(伊历1361年3月3日),霍拉姆沙赫尔完全解放,伊朗国旗在主清真寺高高飘扬,标志着历史性胜利的达成。

伊玛目霍梅尼称这场胜利为“超自然的神恩”,最高领袖哈梅内伊称其为“人类历史无前例的史诗”,象征着伊朗民族意志与荣耀。在文化层面,众多文学与影视作品再现了这一史诗时刻,如图书《达》《解放霍拉姆沙赫尔》,电影《第三天》与电视剧《红土》等。

战略意义

英国《金融时报》评论称:“霍拉姆沙赫尔的失守以及成千上万伊拉克士兵被俘,只能被视为灾难性失败……不仅战略层面沉重打击,更在心理上重创伊军。” 此次胜利的重要意义如下:

• 动摇伊军士气:伊拉克对霍拉姆沙赫尔的占领曾大肆宣传,解放行动中其遭受严重伤亡并有上万人被俘,极大挫败了其战斗力;

• 改变地区政治与军事格局,有利于伊朗;

• 促使国际社会加快对伊朗和平解决的压力;

• 展示了伊朗独立作战与统合作战的强大能力。

城市沦陷

1980年9月22日(伊历1359年6月31日)下午,伊拉克以河界主权、三岛争议及“输出革命”为由,发动全面入侵,霍拉姆沙赫尔首当其冲。在34日激烈战斗后,该城陷落,伊方媒体将之宣称为“穆哈马拉的祖传收复”。

伊朗海军突击队与革命卫队在装备简陋条件下英勇抵抗,显著拖延敌军推进。霍拉姆沙赫尔革命卫队指挥官穆罕默德·贾汉阿拉在组织防御和阿巴丹后续解围战中发挥了关键作用,后被尊称为“抵抗元帅”。

解放之路

在578天敌占背景下,伊朗逐步推进一系列军事行动:

• “第八伊玛目行动”(1981年10月,伊历1360年7月):打破阿巴丹包围;

• “通往耶路撒冷行动”(1981年12月):解放博斯坦;

• “法特赫·奥勒·莫宾行动”(1982年3月):解放西南大片国土;

• “圣城行动”(1982年4月30日始):分四阶段推进,解放贾菲尔、侯韦泽及阿瓦士-霍拉姆沙赫尔公路。

最终在1982年5月24日,霍拉姆沙赫尔全境收复,伊军全线溃退。此次战役俘虏伊拉克士兵超过19,500人,为伊朗赢得重大战略主动。

相关著作

• 《达》:赛义德·扎赫拉·侯赛尼回忆录(苏尔赫·迈赫尔出版社)

• 《解放霍拉姆沙赫尔》:陆军司令阿里·赛亚德·设拉子回忆录(作者:艾哈迈德·德甘)

• 《霍拉姆沙赫尔任务》:将军萨巴尔·法拉赫·拉米揭示复兴党罪行

• 《土色素描》:穆罕默德·阿里·阿齐兹贾法里口述(整理:古勒阿里·巴巴伊等)

文艺作品

• 电影《第三天》(2006年):描绘战火中兄妹之间的守护与牺牲;

• 电视剧《红土》(2002年):女主角在婚礼当天踏上战区寻亲之路;

• 哀歌《马姆迪,若你在场》:悼念贾汉阿拉的诗歌,由库维提普尔演唱,成为家喻户晓的战争纪念曲。

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)德黑兰5月24日报道- 1982年5月24日,经历578天的占领后,霍拉姆沙赫尔这座胡齐斯坦省的战略要地,最终在伊朗军队、伊斯兰革命卫队与民兵力量的协同作战下光荣解放。这座城市曾是伊拉克入侵伊朗的首个主要目标,尽管伊朗军民坚守34日,仍于1981年1月24日陷落。此次胜利不仅扭转了两伊战争局势,更成为伊朗人民抵抗精神的象征。

Your Comment